Die AHV-Reform, genannt AHV 21, trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Damit soll die finanzielle Stabilität der 1. Säule vorerst zehn Jahre lang sichergestellt werden. Was heisst das nun genau für die Versicherten? Welche Auswirkungen hat die AHV-Reform auf das Referenzalter, die Höhe der AHV-Rente und wie wirkt sich diese auf die Mehrwertsteuer aus? Im Blogartikel geben wir einen Überblick über die wichtigsten Änderungen.

Inhaltsverzeichnis

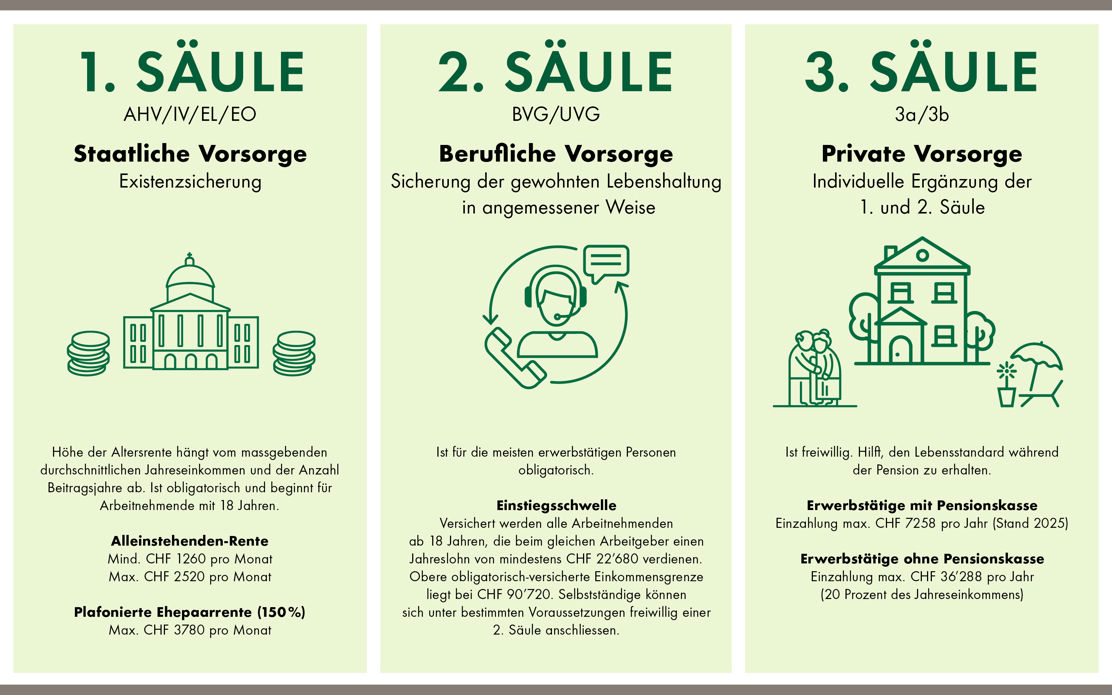

Das 3-Säulen-System der Schweiz

Wissenswertes vorab:

Das Schweizer Vorsorgesystem hat zum Ziel, die Bevölkerung im Alter, bei Invalidität und im Todesfall finanziell abzusichern. Es ist seit 1972 in der schweizerischen Bundesverfassung verankert und basiert auf einem 3-Säulen-System:

- 1. Säule (AHV/IV/EO), staatliche Vorsorge: Existenzsicherung

- 2. Säule, berufliche Vorsorge: zusammen mit der 1. Säule die Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen

- 3. Säule, private Vorsorge: individuelle Bedürfnisse ergänzen

Die 1. und die 2. Säule sind in der Schweiz obligatorisch und haben zum Ziel, rund 60 Prozent des letzten Lohnes abzudecken. Eine Faustregel besagt: Um den Lebensstandard nach der Pensionierung halten zu können, sollte die ausbezahlte Altersrente rund 80 Prozent des letzten Einkommens ausmachen. In der Praxis ist dies meistens nicht der Fall und es entsteht eine empfindliche «Vorsorgelücke». Sie beschreibt die Differenz zwischen den ausbezahlten Altersleistungen und dem tatsächlich benötigten Geld fürs tägliche Leben. Durch den frühzeitigen Vermögensaufbau mit der Säule 3a (z.B. mit einer geeigneten Anlagestrategie) kann diese Lücke bestmöglich geschlossen werden.

AHV 21 einfach erklärt

Die Reform AHV 21 ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten und zielt darauf ab, die finanzielle Stabilität der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) in der Schweiz zu sichern. Die wesentlichen Massnahmen dieser Reform umfassen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen (neu: Referenzalter), den Ausgleich zur Abfederung der Auswirkungen für das erhöhte Rentenalter für Frauen, die Flexibilisierung des Rentenbezugs sowie die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes um 0,4 Prozentpunkte zugunsten der AHV.

Übersicht eingeführter Massnahmen

Um die Finanzierung der Renten aus der staatlichen Vorsorge auch künftig sicherzustellen, wurden folgende Massnahmen ergriffen:

- Referenzalter von Frauen und Männern vereinheitlicht auf 65 Jahre

- Ausgleichsmassnahmen für Frauen der Übergangsgeneration

- Stärkere Flexibilisierung der Pensionierung

- Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 %

- Anreize für die Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach Referenzalter 65 Jahre

Warum wurde die AHV-Reform eingeführt?

Die demografische Entwicklung in der Schweiz hat zur Folge, dass die Lebenserwartung steigt und immer mehr Menschen somit ein hohes Alter erreichen. Die AHV muss den Versicherten also länger Renten finanzieren. Gleichzeitig gehen die geburtenstarken Generationen jetzt in Pension, während immer mehr geburtenschwache Generationen nachkommen, die deren Renten finanzieren müssen. Das bringt die finanzielle Stabilität sowie das Umlageverfahren, auf dem die 1. Säule basiert, aus dem Gleichgewicht. Kurz: Es wird mehr ausbezahlt als einbezahlt. Daher wurde am 25. September 2022 die Reform AHV 21 von der Schweizer Bevölkerung angenommen und soll das Leistungsniveau der AHV-Renten erhalten sowie das finanzielle Gleichgewicht der AHV bis 2030 sichern.

Welche Ziele will die AHV 21 erreichen?

Primär sollen die Finanzierung der AHV-Renten und das finanzielle Gleichgewicht der AHV bis ins Jahr 2030 gesichert werden. Zusätzlich kommt es dem aktuellen Bedürfnis der Versicherten nach, mehr Flexibilität beim Rentenbezug zu haben.

Erklärung: Umlageverfahren

Die AHV basiert auf einem Umlageverfahren. Das heisst, dass die Erwerbstätigen für die Rentnerinnen und Rentner aufkommen. Die einbezahlten Beiträge werden direkt zur Finanzierung der Leistungen benötigt, sprich umgelegt. Der AHV-Ausgleichsfonds kann kurzfristige Einnahmenschwankungen auffangen.

Was ändert sich mit der AHV-Reform?

Damit die AHV bis ins Jahr 2030 finanziell stabilisiert und auf lange Sicht nachhaltiger gestaltet wird, wurden folgende Massnahmen per 1. Januar 2024 eingeleitet.

Neu spricht man nicht mehr von einem Rentenalter, sondern von einem Referenzalter. Dieses bestimmt, ab wann ohne Kürzung und ohne Zuschlag die Altersrente ausbezahlt wird.

Gemäss Reform AHV 21 erreichen Frauen künftig das Pensionsalter wie Männer ebenfalls mit 65 Altersjahren. Dies geschieht jedoch etappenweise. Das Referenzalter von Frauen in der Schweiz erhöht sich ab 2025 jedes Jahr um 3 Monate, bis es im Jahr 2028 bei 65 Altersjahren liegt.

Um die Auswirkungen der Erhöhung des Referenzalters abzufedern, werden den Frauen der Übergangsgeneration (Jahrgang 1961-1969) flexiblere Übergangsregelungen und Rentenzuschlag zugesprochen. Dessen Höhe unterscheidet sich je nach Jahrgang und massgebendem durchschnittlichen Einkommen und wird ungekürzt auch nach der Plafonierung bei Ehegatten ausbezahlt. Frauen aus der Übergangsgeneration können sich aber alternativ zum Rentenzuschlag auch für einen tieferen Kürzungssatz beim Vorbezug der Rente entscheiden. Die tieferen Kürzungssätze sind abhängig vom massgeblichen durchschnittlichen Jahreseinkommen. Gehören Sie zu den Frauen der Übergangsgeneration und haben Fragen zu Ihrer Pensionierung? Lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten im TKB Pensionszentrum umfassend beraten und erhalten Sie einen Überblick über Ihre finanzielle Situation nach der Pensionierung. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Pensionsberatungstermin unter Tel. 071 627 72 00 oder auch online.

Die Versicherten können ihre AHV-Rente flexibel im Alter zwischen 63 und 70 Jahren beziehen. Es kann auch nur ein Teil der AHV-Rente vorbezogen oder aufgeschoben werden, unabhängig davon, ob sie weiterhin erwerbstätig sind oder nicht. Wichtig zu wissen: Bei einem Bezug einer Teilrente unter der neuen AHV-Reform müssen mindestens 20% der Rente bezogen werden, während der maximale Prozentanteil 80 beträgt. Frauen in der Übergangsgeneration können dies bereits ab 62 Jahren.

Bei der aufgeschobenen Pensionierung wird die Erwerbstätigkeit über das Referenzalter hinaus weitergeführt. Arbeitnehmende, die das Referenzalter erreicht haben und trotzdem erwerbstätig sind, profitieren von einem monatlichen Freibetrag von 1'400 CHF respektive von 16'800 CHF im Jahr. Nur der Teil des Erwerbseinkommens, der diesen Freibetrag übersteigt, ist beitragspflichtig. Sollte der oder die Arbeitnehmende für mehrere Unternehmen tätig sein, gilt hier der Freibetrag für jedes Arbeitsverhältnis. Auf den Freibetrag kann verzichtet werden. Wer über das Referenzalter hinaus arbeitet, hat so die Möglichkeit, Beitragslücken zu schliessen und/oder die eigene Altersrente bis zur Maximalrente aufzubessern.

Ein weiterer wichtiger Punkt der neuen AHV-Reform ist die Anhebung der Mehrwertsteuer. Der Normalsatz wird um 0,4 % von 7,7 % auf 8,1 % angehoben, der reduzierte Satz für Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Sondersatz für Beherbergungsleistungen um je 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 % und 3,8 %. Mit dem Anstieg der Mehrwertsteuer wird die gesamte Konsumgesellschaft zur Kasse gebeten. Dies soll zur zusätzlichen Finanzierung der AHV verhelfen.

Wer auf Hilfe von Dritten angewiesen ist, muss nicht wie bisher zwölf Monate warten, sondern hat bereits ab sechs Monaten einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung.

Erklärung: Übergangsgeneration

Die Übergangsgeneration bezeichnet Frauen mit den Jahrgängen 1961-1969. Wenn die AHV-Reform am 1. Januar 2024 bereits in Kraft tritt, erhöht sich ab dem 1.1.2025 das Referenzalter der Frauen schrittweise bis zum Alter 65. In der Folge gilt ab 2028 für Frauen und Männer das einheitliche Referenzalter von 65 Jahren. Die Frauen der Übergangsgeneration haben unterschiedliche Möglichkeiten bei der Pension. Einerseits können sie bis 65 Jahre arbeiten und einen lebenslänglichen Rentenzuschlag erhalten. Dieser ist abhängig von ihrem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Andererseits können sie sich mit 64 Jahren pensionieren lassen und profitieren von einem geringeren Kürzungssatz. Das heisst: Bisher wurde zum Beispiel bei einem AHV-Renten-Vorbezug um ein Jahr die Rente lebenslänglich um 6,8 % gekürzt. Die Übergangsgeneration (1961-1969) kann nun dank der neuen AHV-Reform die Rente ein Jahr vorbeziehen und hat je nach Jahreseinkommen eine Kürzung von 0 bis 3,5 %.

Einfluss auf berufliche und private Vorsorge

Ebenfalls hat eine aufgeschobene Pensionierung positive Auswirkungen auf die berufliche wie auch die private Vorsorge, und nicht zuletzt auch auf die Steuerlast.

- 2. Säule

Bei Weiterführung der Erwerbstätigkeit kann auch die Fortführung der Pensionskasse, ohne Bezug der Altersleistungen, bis 5 Jahre über das Referenzalter verlangt werden. Dadurch erhöht sich das Altersguthaben in der Pensionskasse und somit auch die BVG-Rente. Durch die Erhöhung des Referenzalters sparen Frauen ein Jahr länger für ihre berufliche Vorsorge mit dem Resultat, dass das angesparte Altersguthaben samt Zinsen zum Zeitpunkt der Pensionierung höher ausfällt. Pensionskassen müssen ausserdem einen flexiblen Altersrücktritt analog zur Reform AHV 21 ermöglichen. - 3. Säule

Die Einzahlungen in die Säule 3a können bei Weiterführung der Erwerbstätigkeit bis 5 Jahre über das Referenzalter vorgenommen werden:

→ bei Pensionskassenanschluss 7'258 Franken

→ ohne Pensionskassenanschluss 20 % vom Netto-Erwerbseinkommen, maximal 36'288 Franken

Welche Probleme löst die AHV-Reform? Welche nicht?

Die finanzielle Sicherheit und Stabilität der AHV sind durch die Reform bis ins Jahr 2030 gesichert. Damit ist das Problem per se aber noch nicht gelöst. Die Politik ist weiterhin gefordert, Lösungen zu finden, mit denen die Finanzierung und die Stabilität auch langfristig geregelt werden können. Die AHV-Reform leistet einen wichtigen Beitrag dazu.

TKB Vorsorge-Empfehlung

Selbstvorsorge respektive Eigenverantwortung wird immer wichtiger – auch in Anbetracht von künftigen Reformdiskussionen. Somit ist es für alle empfehlenswert, sich früh genug mit der eigenen Vorsorgesituation auseinanderzusetzen. Ausserdem soll man so bald wie möglich mit dem Sparprozess beginnen. Einzahlungen in die Säule 3a mit attraktiven Anlagemöglichkeiten bieten sich an. Auch freies Sparen, zum Beispiel mit Wertschriften, ist sinnvoll. Bereits kleine regelmässige Einzahlungen können auf Dauer viel ausmachen.

Marc Rodel, Senior Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und Experte im TKB Pensionszentrum, stand für diesen Beitrag mit seinem Expertenwissen unterstützend zur Seite. Seit März 2020 berät er sowohl Privat- wie auch Geschäftskunden und erstellt ihnen persönliche Pensions- und Finanzplanungen. Ausserdem hält er an diversen Anlässen und Seminaren Vorträge und sensibilisiert das Publikum für wichtige Themen in Sachen Pensionierung. Als Prüfungsexperte nimmt Marc Rodel mündliche und schriftliche Prüfungen von Banklernenden ab und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt von gut ausgebildeten Fachleuten in der Branche. In seiner Freizeit ist Marc Rodel vorwiegend in den Bergen unterwegs, denn Ski- und Hochtouren sowie das Klettern zählen zu seinen Leidenschaften. Wie in seiner Arbeit, legt Marc Rodel auch hier viel Wert auf eine sorgfältige Routenplanung, damit er sicher den Gipfel erreicht.